“외국어 간판 너무 어려워요”… 한글 표기 없어 불편

식당·아파트 외국·외래어 난무

어린이·노인 등 소통막아 혼란

지난달 광고물법 개정안 발의

“한글 사용 활성화 노력해야”

어린이·노인 등 소통막아 혼란

지난달 광고물법 개정안 발의

“한글 사용 활성화 노력해야”

입력 : 2024. 10. 07(월) 18:32

7일 광주 도심 번화가 음식점 곳곳에 외국어 간판이 부착돼 있다. 윤준명 기자

훈민정음 반포를 기념하는 578돌 한글날을 앞두고 있지만, 우리 일상에서는 여전히 외국어와 외래어 표기가 남용되고 있다. 외국어 표기가 익숙지 않은 노인과 어린이에게는 원활한 소통을 막는 장벽이 되고 있어 개선이 시급하다는 지적이 제기되고 있다.

7일 오후 찾은 동구 동명동 카페거리 일대. 젊은이들 사이에서 각광받고 있는 번화가인 만큼 수많은 점포가 밀집해 있지만, 상당수 가게의 간판에서 한글을 찾아볼 수 없었다.

가게 앞에 나와 있는 홍보 입간판과 문에 부착돼 영업시간을 알리는 안내문도 영어나 일본어, 중국어 등으로 도배돼 있었다. 일부 매장의 경우 메뉴판마저 영어로 기재돼 있기도 했다.

외국어를 모르는 시민의 경우에는 가게명이 무엇인지, 어떤 종류의 영업을 하는지조차 파악하기 어려울 것으로 보였다.

한글을 병기(倂記)하지 않고 외국어만 표기하는 간판과 광고물은 위법의 소지가 있다.

옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률(옥외광고물법) 시행령 제12조 등에 따르면, 광고물의 문자는 원칙적으로 한글맞춤법, 국어의 로마자표기법 및 외래어표기법 등에 맞춰 한글로 표시해야 한다. 외국문자로 표시할 경우에는 특별한 사유가 없으면 한글과 병기해야 한다.

하지만 옥외광고물법에는 사각지대가 존재해 실효성이 떨어지는 상황이다. 광고물의 면적이 5㎡ 미만이거나 건물 3층 이하에 설치된 간판은 허가·신고 대상에서 제외돼 자치구의 관리·규제가 어렵다.

또 상표 자체가 특허청에 등록된 대형 프랜차이즈 등의 경우에는 외국어만 적힌 간판을 걸더라도 위법사항이 아니다.

아파트와 빌라 등 주거단지도 상황은 마찬가지다. 최근 외래어 이름 마케팅이 유행하면서 신축 주거단지의 이름을 지역명과 혼합해 ‘XXX파크’, ‘XXX캐슬’ 등으로 길게 짓거나, 이미 있던 이름마저도 외래어로 바꿔서 다는 풍조도 생기고 있다. 아파트 이름이 길고 어려워 시어머니도 헷갈려 못 찾아온다는 우스갯소리도 나올 정도다.

이러한 현상은 노인과 어린이 등 외국·외래어 표기가 익숙지 않은 이들에게 소통을 막는 새로운 장벽으로 작용하고 있다.

황모(76)씨는 “최근 지인과 모임을 위해 광주시내 식당가를 찾았다가 한글 간판이 없어 식당을 찾지 못하는 황당한 일을 겪었다. 메뉴판에도 한글 설명이 없고 영어만 적혀 있어 진땀을 뺀 적도 있다”며 “남녀노소 모두가 이해하기 쉬운 한글 간판으로 바꾸거나, 한글도 함께 적어 소외되는 이가 없었으면 좋겠다”고 하소연했다.

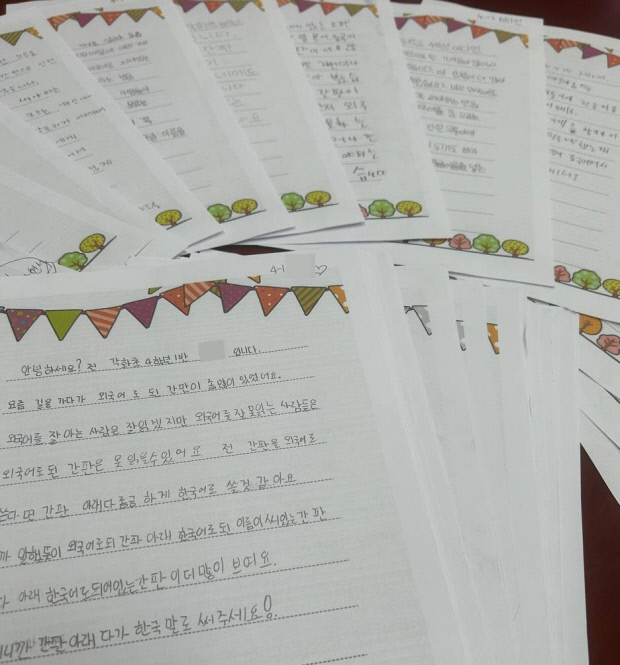

상황이 이렇다 보니 광주 초등학생들이 지역 국회의원에게 ‘한글 간판을 늘려달라’는 내용의 청원편지를 보내기도 했다.

광주 각화초등학교와 빛고을초등학교 4학년 학생 전원은 정준호(더불어민주당, 광주 북구 갑) 의원에게 “외국어로 된 간판 등이 많아 불편하다”, “한글로 된 예쁜 간판을 많이 보고 싶다”는 내용이 담긴 자필 편지를 보냈고, 정 의원은 지난달 25일 청원 내용을 바탕으로 옥외광고물법 개정안을 발의했다.

개정안은 허가·신고를 해야 하는 외국어 간판의 크기와 층수 기준은 높이되 처벌 수위를 낮추는 것이 골자다. 이를 통해 계도의 효율성은 높이고, 법의 실효성을 제고해 간판의 한글 표기가 정착될 수 있게 유도하는 것이 취지다.

전문가들은 공공기관과 기업 차원에서 한글 사용 활성화를 노력해야 한다고 제언했다.

안현수 호남대 한국어학과 교수는 “우리의 언어와 글은 의사소통 기능을 넘어서 우리 민족의 얼과 문화를 담고 있다”며 “세계화라는 미명 아래 생활 속 외국어와 외래어 등이 난무해 혼란이 가중되는 부분이 있어 안타깝다”고 밝혔다.

이어 “우수한 우리 언어에 대한 자긍심을 가지고, 지자체와 언론, 기업 차원에서 우리말 간판과 상품명 등 한글과 우리 말 사용을 활성화하려는 노력이 필요하다”고 제언했다. 윤준명 기자 junmyung.yoon@jnilbo.com

윤준명 기자 junmyung.yoon@jnilbo.com

7일 오후 찾은 동구 동명동 카페거리 일대. 젊은이들 사이에서 각광받고 있는 번화가인 만큼 수많은 점포가 밀집해 있지만, 상당수 가게의 간판에서 한글을 찾아볼 수 없었다.

가게 앞에 나와 있는 홍보 입간판과 문에 부착돼 영업시간을 알리는 안내문도 영어나 일본어, 중국어 등으로 도배돼 있었다. 일부 매장의 경우 메뉴판마저 영어로 기재돼 있기도 했다.

외국어를 모르는 시민의 경우에는 가게명이 무엇인지, 어떤 종류의 영업을 하는지조차 파악하기 어려울 것으로 보였다.

한글을 병기(倂記)하지 않고 외국어만 표기하는 간판과 광고물은 위법의 소지가 있다.

옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률(옥외광고물법) 시행령 제12조 등에 따르면, 광고물의 문자는 원칙적으로 한글맞춤법, 국어의 로마자표기법 및 외래어표기법 등에 맞춰 한글로 표시해야 한다. 외국문자로 표시할 경우에는 특별한 사유가 없으면 한글과 병기해야 한다.

하지만 옥외광고물법에는 사각지대가 존재해 실효성이 떨어지는 상황이다. 광고물의 면적이 5㎡ 미만이거나 건물 3층 이하에 설치된 간판은 허가·신고 대상에서 제외돼 자치구의 관리·규제가 어렵다.

또 상표 자체가 특허청에 등록된 대형 프랜차이즈 등의 경우에는 외국어만 적힌 간판을 걸더라도 위법사항이 아니다.

아파트와 빌라 등 주거단지도 상황은 마찬가지다. 최근 외래어 이름 마케팅이 유행하면서 신축 주거단지의 이름을 지역명과 혼합해 ‘XXX파크’, ‘XXX캐슬’ 등으로 길게 짓거나, 이미 있던 이름마저도 외래어로 바꿔서 다는 풍조도 생기고 있다. 아파트 이름이 길고 어려워 시어머니도 헷갈려 못 찾아온다는 우스갯소리도 나올 정도다.

이러한 현상은 노인과 어린이 등 외국·외래어 표기가 익숙지 않은 이들에게 소통을 막는 새로운 장벽으로 작용하고 있다.

황모(76)씨는 “최근 지인과 모임을 위해 광주시내 식당가를 찾았다가 한글 간판이 없어 식당을 찾지 못하는 황당한 일을 겪었다. 메뉴판에도 한글 설명이 없고 영어만 적혀 있어 진땀을 뺀 적도 있다”며 “남녀노소 모두가 이해하기 쉬운 한글 간판으로 바꾸거나, 한글도 함께 적어 소외되는 이가 없었으면 좋겠다”고 하소연했다.

|

| 지난 7월 광주 각화·빛고을 초등학교 학생들이 ‘간판에 한글을 넣어 달라’는 내용을 담아 보낸 청원 편지. 정준호 의원실 제공 |

광주 각화초등학교와 빛고을초등학교 4학년 학생 전원은 정준호(더불어민주당, 광주 북구 갑) 의원에게 “외국어로 된 간판 등이 많아 불편하다”, “한글로 된 예쁜 간판을 많이 보고 싶다”는 내용이 담긴 자필 편지를 보냈고, 정 의원은 지난달 25일 청원 내용을 바탕으로 옥외광고물법 개정안을 발의했다.

개정안은 허가·신고를 해야 하는 외국어 간판의 크기와 층수 기준은 높이되 처벌 수위를 낮추는 것이 골자다. 이를 통해 계도의 효율성은 높이고, 법의 실효성을 제고해 간판의 한글 표기가 정착될 수 있게 유도하는 것이 취지다.

전문가들은 공공기관과 기업 차원에서 한글 사용 활성화를 노력해야 한다고 제언했다.

안현수 호남대 한국어학과 교수는 “우리의 언어와 글은 의사소통 기능을 넘어서 우리 민족의 얼과 문화를 담고 있다”며 “세계화라는 미명 아래 생활 속 외국어와 외래어 등이 난무해 혼란이 가중되는 부분이 있어 안타깝다”고 밝혔다.

이어 “우수한 우리 언어에 대한 자긍심을 가지고, 지자체와 언론, 기업 차원에서 우리말 간판과 상품명 등 한글과 우리 말 사용을 활성화하려는 노력이 필요하다”고 제언했다.